『高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 日々コウジ中』(柴本礼・主婦の友社)

会社を立ち上げて仕事に邁進していた夫が2004(平成16)年くも膜下出血で倒れ、高次脳機能障害になります。その夫に寄り添い、見守り、ともに人生を歩む妻が描いたノンフィクション漫画です。

会社を立ち上げて仕事に邁進していた夫が2004(平成16)年くも膜下出血で倒れ、高次脳機能障害になります。その夫に寄り添い、見守り、ともに人生を歩む妻が描いたノンフィクション漫画です。

高次脳機能障害の本人の特徴や家族の苦悩が分かりやすく描かれます。意欲の低下や感情の振幅、幼児化、状況判断ができない、記憶障害、保険会社との闘い、友人たち……。どれもこれも高次脳機能障害あるある、でしょう。

家族会に入り交流会に参加し、企業に採用されて社会復帰を果たします。妻は夫とともに歩む覚悟を持って力強く前進します。とはいえ、きれいごとではありません。変わってしまった父親に対して当時小学生だった娘の戸惑いや嫌悪なども包み隠さず描いています。

やわらかいタッチでほのぼのとした作風の漫画であることが功を奏して、夫の変貌ぶりや介護の大変さがオブラートに包まれたようにソフトに伝わってくるのが特徴と言っていいでしょう。ときには笑いを誘います。もちろん涙もあります。高次脳機能障害の夫にも筆者である妻にも、いつの間にか自然に共感を抱いていました。温かい作品です。

この漫画は、高次脳機能障害の本人の物語であると同時に家族の物語でもあります。高次脳機能障害になった本人が大変なのは言うまでもありませんが、支える家族の大変さは勝るとも劣らないものがあると思います。本書では前向きに支えてくれる家族がいます。夫はしあわせだと言っていいのではないでしょうか。しかし、夫を支え続ける妻を誰が支えるのだろうかと気になりました。

私(西野)は高次脳機能障害の本人を抱えたご家族を訪ねるたびに感嘆してきました。いや、感嘆と言うより驚嘆と言うほうが的確かもしれません。支えられている本人の努力もさることながら、本人を支えている家族の尽力に対して、です。

この本を読むことで、高次脳機能障害を知らなかった人は基本的な情報を得ることができるはずですし、暗中模索している家族には今後の道がおぼろげながらも見えるのではないかと思います。

高次脳機能障害の家族をはじめ、高次脳機能障害を知らない人や学びたい人にもお勧めの本です。

アマゾンのサイトで買うことができます → 日々コウジ中―高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック

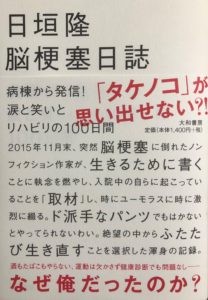

『脳梗塞日誌』(日垣隆・大和書房)

『「買ってはいけない」は嘘である」』で第61回文藝春秋読者賞受賞、『そして殺人者は野に放たれる』で第3回新潮ドキュメント賞受賞など、作家でギャンブラーの日垣さんは立花隆さんの後継者のような位置にいました。戦場さえ駆け巡り、ノンフィクションやエッセイなどを数多く執筆してきたのです。ギャンブルに滅法強い鬼才でもあり、世界中のカジノで稼いできました。そんな日常がグアムでの脳梗塞で一転します。

『「買ってはいけない」は嘘である」』で第61回文藝春秋読者賞受賞、『そして殺人者は野に放たれる』で第3回新潮ドキュメント賞受賞など、作家でギャンブラーの日垣さんは立花隆さんの後継者のような位置にいました。戦場さえ駆け巡り、ノンフィクションやエッセイなどを数多く執筆してきたのです。ギャンブルに滅法強い鬼才でもあり、世界中のカジノで稼いできました。そんな日常がグアムでの脳梗塞で一転します。

グアムの米軍病院に入院し、帰国後は東京都内の病院に転院、リハビリを積み重ねます。実は私(西野)は日垣さんの主宰する会に参加していたことから、毎月お会いするたびに後遺症との死闘ぶりを垣間見てきました。最初は車椅子でした。話し方がたどたどしく、唾液の飲み込みにさえ苦労している様子でした。右手は全く動いていませんでした。

それが、月日が経つにつれて変わってきます。杖をついてゆっくり歩きます。話し方が滑らかになってきます。右手で本を3冊掴んでいます。病院のリハビリで済ませず、自前でリハビリの専門家を雇い、文字通り血みどろになって病魔に立ち向かいました。リハビリを病院任せにしない視点と実際の行動は私にとって目からうろこでした。日垣さんはあらゆることをリハビリにしていました。電話で友人としゃべるのも、利き手ではない左手でアイフォーンを持って文字を入力するのも、全てリハビリにつながるのです。

もちろんリハビリは必ずしも順風満帆というわけではありません。死の誘惑との闘いもあります。再発への恐怖との闘いもあります。率直に書いているだけに涙を禁じ得ません。

しかし、こころが折れそうになりなりながらも日垣さんの頭抜けた知性が見事に統制するのです。闘病中の本人や家族にとって学ぶことがたくさんあるのではないかと思いますし、勇気づけられるに違いありません。

脳梗塞を患った人たちが本書を読んで「すごい」と感嘆していました。リハビリの重要性を知るためにもお勧めの本です。

アマゾンで買うことができます → 『脳梗塞日誌』

『高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 続・日々コウジ中』(柴本礼・主婦の友社)

起業直後に倒れた夫(当時43歳)との日常を描いた漫画の続編です。最初に書いておくと、この続編の通奏低音は「笑いの大切さ」ではないかと思います。

さて。続編が出るのは出版業界で珍しいことです。この続編は2011年12月に第1刷が出て、2018年には第4刷まで来ました。出版業界で2刷までいけば立派なものです。それが続編で4刷まで来たのですから、関心を持っている人の多さや裾野の広さがうかがえます。

前著では本人の症状と家族の戸惑いを中心に描かれていますが、続編では本人や家族の社会との関わりが描かれます。

本を出したことで取材が相次ぎます。高次脳機能障害のことを広く知ってもらいたいという思いから著者は引き受けるのですが、映像を必要とするテレビ(NHK)の取材は難航します。1週間かけた取材をするのですが、撮影中は主人公のコウジさんは障害の症状を出しません。そんな悪戦苦闘ぶりを描いた最後のコマにはオチがあり、読者を笑わせます。

コウジさんは就労し、上司や同僚に恵まれます。それでも随所にずれが生じます。悲観的にならず、時にはユーモラスに表現できるのは漫画の力なのかもしれません。

家族会と出会うことで著者は社会とつながったと言っていいでしょう。何をどうしていいか皆目分からず社会から孤立してしまいますが、家族会に辿り着くことで救われます。家族会から本人の病気を周囲にオープンにすることを勧められ、そうすることで地域の理解が広がり、孤独から抜け出ることができたのです。

行政も高次脳機能障害に手を差し伸べます。しかし、こちらから申請しないと行政はそもそも気づきませんから動くこともありません。では一体何から始めればいいのか。行政には何ができるのか。本書ではこのようなことにも言及します。

コウジさんのほかの高次脳機能障害の人たちを紹介する「私が出会ったコウジな人々」の章も読み応えがあります。例えば、前より痴呆が進んでしまった人や身内に切り捨てられた人、離婚されてしまった人、ネットショッピングがやめられない人などが登場します。それぞれが抱える困難にどう立ち向かうのか、著者の温かい目が印象的です。

続編の本書が出版されたのは2011年。その後どうなっているのでしょうか。コウジさんのこの10年を描いた第3弾の出版を大勢の人が期待しているに違いありません。

脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出 (新潮新書)

世の中には多弁な人もいれば無口な人もいます。よく話す人は自分が見たものや聞いたこと、感じたこと、考えたことなどを言葉にして伝えますから、周囲の友人や知人、家族との間のズレが小さくなる傾向にあると一般的には言えるでしょう。発する言葉が人間の間にある溝を埋めるからです(かえって溝を広げる人もいますが、ここではそういう人を想定しません)。

一方、無口な人は悪気があるわけではないのに「何を考えているのか分からない」と周囲に思われることがあります。だからといって無口な人がおしゃべりに転じることは普通ありません。無口が個性だからです。

おしゃべりと無口。どちらがいいとか悪いとか簡単に決めつけることができるものではありません。

しかし、よく話す人が病気になると自分の症状や不具合をできるだけ表現しようとするものです。周囲の人や医療従事者はそれを受け止めて、病状を推し量ったり寄り添ったり治療の方針を立てたりしやすくなります。

不具合や違和感などは病気を抱えた患者さん本人が表現することで周囲は「そんなことを感じていたの!」と驚きつつも、ずいぶん助かると思われます。

本書は、脳梗塞から高次脳機能障害になった著者(1973年生まれ。41歳で脳梗塞に)が自分のもがき苦しむ体験を患者側の目線で記しました。もともとルポライターをしていた人ですので、言葉を探し、表現を工夫し、それを文字にしていくのが得意な人なのです。おかげで(と表現していいでしょう)、患者になった人が何を感じ、考え、思い、悩み、焦り、生きているのかを詳細に明かしてくれました。

感情のコントロールの難しさを述べたのが第1章「号泣とパニックの日々」。喜怒哀楽の感情をコントロールできないと両極端にならざるを得ないことが分かります。感謝の言葉を伝えようとした途端に号泣しそうになるので、その感情を抑え込もうとして素っ気ない態度と無表情に終始してしまうという話は、支える周囲の人たちが知っておくといい話でしょう。

第2章は《当事者にとっては普遍的な症状なのに、「○○症状」と命名すらされていない。高次脳機能障害に関わる現場では、当事者が訴えているにもかかわらず、見逃されている症状だとしか思えない》そんな数々の事例を挙げています。

当事者でないと分からないことがあり、それをルポライターが追究したことで文字になって明確に浮かび上がってきた症状の数々は、

・井上陽水

・架空アイドル現象

・夜泣き屋だいちゃん

・ロパックン

・イラたんさん

・初恋玉

とユーモラスな名前をつけられています。詳しく知りたい人はぜひ読んでみてください。

第3章と第4章では《毎日のように起きる謎のミス連発に、自信はどんどん失われ続けていく》そんな経験をまとめています。私がお聞きした高次脳機能障害の患者さんの話に重なるところがあり、支える人の大変さを思いつつも、当事者の辛さに絶句してしまいました。

第5章は、リハビリを通して、これからどう生きて行くか、人生のあり方を模索したことを記します。

最後の第6章は支える人に向けた提案です。『高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 日々コウジ中』などと重なる提案もありますので、勉強になります。

本書の著者の場合、発症から3年未満でほぼ回復という軽いものだったそうです。だからこそ、ここまで具体的で細やかな話まで書くことができたのかもしれません。回復に3年以上かかる人が大勢いるのが高次脳機能障害ですから、「何だ」と思うかもしれません。しかし、役に立つ話がたくさん載っています。高次脳機能障害で苦しみもがいた経験者ならではの話なのです。

アマゾンで買うことができます → 『脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出』

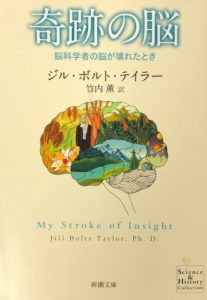

『奇跡の脳―脳科学者の脳が壊れたとき』 (ジル・ボルト・テイラー、新潮文庫)

脳科学者が脳梗塞に襲われたのは37歳の時でした。以後8年間のリハビリで、脳科学者がどんな世界に辿り着き、そこで何を見いだしたか。読み進むにつれて、穏やかに感動の波が押し寄せてきます。名著と言われる本なのです。

本書の性格をズバリ書いてあるのが巻末の解説でしょう。養老孟司先生は本書について《人生を考えたい人なら、だれでも読んでいい本である》と締めくくっていますし、茂木健一郎さんは本書を「科学本」であり「健康本」であり「啓発本」であり「人生論」でもあると述べています。私の感想としては、肩の力が抜けて生き方が変わると言ってもいい本だと思います。

1章「脳卒中になる前の人生」を読むと、著者のジルさんがどれほど優れた神経解剖学者であり、前途洋々だったかがよく分かります。2章の「脳卒中の朝」では、ジルさんが自身の体に生じた異変を感じ取り、知識に当てはめて、自分がいま大変危険な状態にあると察知します。

3章「助けを求めて」は文字通りSOSを求める話です。独身のジルさんは外に助けを求めなければならないのですが、その判断ができません。救急に電話をしようと思い浮かばなかったのです。読みながら焦れったくなり、悲しくなってきます。

ジルさんはこのあと手術を受け、回復への道を歩みますが、そこでお母さんがどれだけ献身したか、その効果がどれほど大きかったかは、高次脳機能障害のご家族の参考になるに違いありません。右脳と左脳の役割や個性についての記述も興味深いものがあります。

17章「深い心の安らぎを見つける」と18章「心の庭をたがやす」は、じんわりと染み込んできます。泣けてくるかもしれません。脳卒中や高次脳機能障害を抱えた人やご家族でなくても、です。養老先生の《人生を考えたい人なら、だれでも読んでいい本である》の意味が深いところで腑に落ちるのではないかと思います。

読み終わると、もしかすると、目の前の光景が今までと違って見えるかもしれません。

『壊れた脳 生存する知』(山田規畝子・角川ソフィア文庫)

著者の山田さんは入院するほどの脳卒中を4回経験しています。

最初は大学2年、2回目は大学6年、その後、34歳のとき、更に37歳のときです。34歳のときから後遺症が出ました。高次脳機能障害です。

外科医として10年の経験を積んでいた山田さんが《最初は自分の身に何が起こったのか、見当もつかなかった》《なぜこんな失敗をしでかすのか、自分でもさっぱりわからなかった》と振り返ります。

医師として高次脳機能障害を調べ、今までとは異なる自分を客観的に見た記述は示唆に富みます。とりわけ高次脳機能障害の本人がどんなことを考え、思い、感じているのか、という内面の吐露は重いものがあります。

《自分が何かに失敗したということは、実は本人もわかっていることが多いのです。それを普通の人ならばしないし、以前の自分ならしなかったはずの「失敗」だと周囲から指摘されると、指摘された本人は自分を恥ずかしく思い、あるいはつらい思いをし、次第にそんな自分の存在そのものが失敗になってしまったように感じて、その重荷にますます口が固くなっていってしまうということがあります。

こんな具合にお互いに一歩前に出ることができずにいるようなコミュニケーションの行き詰まり状態が現実に多くあり、これが高次脳機能障害にまつわる一番の問題なのです。

私のように障害をもっている人間にとって、失敗は避けられませんし、極端に言えば失敗の連続で毎日が過ぎて行きます。失敗する、できない、間違うという、日常茶飯事の出来事を恐れていては生きていくことがますます難しくなるという意味では、障害者本人の周りにいる人々が高次脳機能障害についての知識をどれくらいたくさんもっているかが、大きな違いを生むことになります》=文庫版序文「あきらめないで!」から

高次脳機能障害のつらさについてこんな記述もあります。

《そして何より、次々と失敗をやらかす自分を、私自身がなかなか受け入れられない。情けなくてしょうがない。

「何やってんだろう、私」

そう。高次脳機能障害のつらさがここにある。(中略)

でも高次脳機能障害では、知能の低下はひどくないので、自分の失敗がわかる。失敗したとき、人が何を言っているかもわかる。だから悲しい。いっこうにしゃんとしてくれない頭にイライラする。度重なるミスに、我ながらあきれるわ、へこむわ、まったく自分で自分がいやになる。見た目には「ちょっとトロい人」くらいにしか見えないため、街に出ても他人様は冷たい》=106ページ

泣けてきませんか?

周囲はどうすればいいか。山田さんは明快に書いています。

《できなくなったことばかりに目を向けるのではなく、現状で「これもできる」「あんなこともできる」ということを探し、患者さんのプライドを尊重しつつ、サポートしていただければと、切に望む。

高次脳機能障害を取り巻く人々にもっとも求められているのは、「自分が同じ立場ならどう思う?」という想像力である。

相手の気持ちを考える思いやり。相手の心に寄り添うやさしさ。心理学というほどおおげさなものではなく、小学校の道徳の時間に出てきそうなレベルの話だろう》=206ページ

そして高次脳機能障害になった人には桁外れのアドバイスをします。

《犯罪以外はなんでもやっておいたほうがいい。脳がいかれてから、本気でそう思うようになった。経験さえしておけば、脳はどこかに記憶しておいてくれる。あとでたくさんの部屋の中から探し出してくれる。たとえ歳をとっても、脳の一部が壊れても》=237ページ

高次脳機能障害の関係者も、そうでない一般の人も、読んでほしい1冊です。

『壊れた脳も学習する』 (山田規畝子・角川ソフィア文庫)

山田さんの『壊れた脳 生存する知』の続編です。私が買ったのは2020(令和2)年の10刷です。2011(平成23)年が初刷ですから、毎年増刷を重ねてきたことが分かります。毎日数百冊の新刊本が出て、書店の数は減る一方という状況で、本書が一定して売れているのです。「壊れた脳」に向き合う手立てを求める人が決して少なくないと言っても間違いではないでしょう。困っている人が必ず毎年どこかに生まれている背景があるからこそ、本書が増刷を重ねているに違いありません。

脳卒中の後遺症で高次脳機能障害になった著者は、患者の立場と医師の立場で複眼的に高次脳機能障害を捉えます。本書が静かな共感を呼ぶのは、この2つの視点を行き来しながら、人間社会に信頼を置き、患者の立場で世の中に働きかける言葉に普遍性と祈りがあるからだと感じます。

《高次脳機能障害は、見た目にはなんでもない人が、想像もしないような簡単なこともできなかったりする障害です。誰にも起こりうるけれど、みんな知らない障害なのです》=17ページ

《「社会の認知が低いために社会で生活しにくい身近な障害者」と思ってください。(略)高次脳機能障害者も共存できる社会になってほしいのです》=17ページ

《私がこれまでの本で「壊れた脳」と表現しているのは、(略)この人間社会で他の人と一緒に心安らかに生きるための能力が壊れるという意味もあるのです》=21ページ

高次脳機能障害者の現実を伝えたいという思いが随所に溢れています。ほかの人に何か大事なことを伝えようとしたとき、笑いが有効な媒介になることがあります。山田さんはその辺を心得ていて、ときおりおどけてみせてくれます。

《現在、四七歳の私は、度忘れと軽微な失語症とを併せ持つ、「ゴージャスなうっかりおばさん」になりました》=78ページ

読者は笑いつつも、山田さんつまり高次脳機能障害者が抱える問題がすっと入ってくるのではないでしょうか。

高次脳機能障害者を抱える家族に向けた提案も書かれています。当事者でなければ書くことはできない核心を突くものです。該当箇所をいくつか紹介します。

《唯一の味方であるべき家族にまで「恥ずかしい」と思われるなど、私だったら耐えられません》=132ページ

《この障害に苦しむ家族をお持ちの方に、一度考えていただきたいのです。息子が、娘が、夫が、妻が、「生きていてくれてよかった」と思いませんか?

家族が「恥ずかしい」と思う気持ちは、本人に伝わります》=132ページ

かつて私に話をお聞かせくださったご家族の皆様は堂々としておられました。高次脳機能障害になった配偶者に寄り添っておられます。しかし、もしそうではないご家族がここを読めば、接し方が一八〇度変わるかもしれません。目からうろこが落ちるかもしれません。

山田さんは当事者だからこそ工夫を凝らします。例えば《「私は障害があって、あなたを避けることができません」というシグナル》=146ページ=を出すために、視力障害者が持つ白杖や高齢者が持つ杖を持つことがあるそうです。杖を持つことで、それが目印になり、周囲の人の注意を喚起することができるというのです。

そもそも高次脳機能障害者を知らない人は戸惑うものです。どうすればいいか分からないのも仕方がありません。支える側の友人や同僚、家族でもどう接すればいいか戸惑うのではないでしょうか。

山田さんはこう書いています。

《「山田さんとは別人」と、先回りして決めつけてはいけないのです。まずは本人の気持ちを想像することから始めてほしいと思います。

また、障害を持つ前と今とでは、まったく人が違ってしまった相手として、その人を扱うのも問題です。病気でなかった頃と、今とで違う人ではないのですから、患者にとって、前と同じその人として扱われないことの不安も、ストレスにつながります。

この障害の人を介護する方たちには、その人の変わらぬ人格を認めてほしいのです》=161ページ

当事者として、医師として、両方の側から高次脳機能障害を見つめながら、やさしい社会になってほしいという祈りが全編からにじみ出て、じんわりと読み手のこころに伝わってくるのが本書です。高次脳機能障害者が生きやすい社会は、実は健常者にとっても生きやすい社会です。つまり、高次脳機能障害などの障害者をやさしく受け入れる社会を築くことは、私たち人類全員にとっても情の深い社会になることに私たちは気づくべきかもしれません。「情けは人のためならず」という言葉がありますが、その意味と重なる面があります。

本書を読むことで、当事者や家族は「これでいいんだ」と勇気づけられるでしょうし、周囲の人たちは自分が何をしなければならないかを気づくでしょう。

『高次脳機能障害と家族のケア――現代社会を蝕む難病のすべて 』(渡邉修・講談社+α新書)

2008年に出版された本で、2019年に5刷です。読者を集めてきた様子がうかがえます。この背景には高次脳機能障害が一般に知られるようになってきたことがあるように感じます。

救急とリハビリテーションに従事した著者は「はじめに」で《現代医学のめざましい進歩は救命率を上げてきましたが、「救脳」という点ではまだまだです》と語ります。しかし、《適切な刺激、適切な環境によって、脳は健常者とは異なる部分が活性化し、数年をかけて再編されていく》と希望を述べます。

ここでいう《適切な刺激、適切な環境》が気になるところです。本書を手にしたご家族が関心を抱く点といっていいかもしれません。本書の題名に「家族のケア」と記されているように、著者は家族に向けて《適切な刺激、適切な環境》を示していきます。

《適切な刺激、適切な環境》を壊すものとして著者はストレスを挙げます。ところどころにストレスの話が出てきますから、どれだけ《適切な刺激、適切な環境》を左右するかという問題意識が著者にあるのだと思われます。

例えば第三章の「入院中に家族ができること」の最後に「退院後はストレスに注意する」という小見出しの文章が出てきます。そこで著者はリハビリや社会生活への復帰の過程で、高次脳機能障害があることでストレスを感じる可能性を述べています。動物実験では感性的なストレスが哺乳類の海馬を萎縮させて記憶力を低下させたり、扁桃体に影響を与えて情緒の不安定性を高めたりするそうです。

家族の死などの慢性的ストレスがある人が不安感をたえず抱えたり、攻撃的になったり、というようなことが高次脳機能障害の人にも起こりうるというのです。それが回復に悪影響を与えるかもしれないとすれば、家族は本人のストレスに留意することが非常に重要だということになります。

第四章の「家族一丸となって臨むリハビリテーション」でも著者は精神面に言及しています。病気が再発した場合は別ですが、そうではないのに悪化したように見える場合について、《何らかの精神的な要因があるのではないかと推測します》と述べているのです。

第五章「地域で生活する」の最後でも「高次脳機能障害者の心のいたみ」という小見出しの文章で当事者の感情を語っています。ここは「おわりに」の直前の、本文の締めのところですから、著者が最後に言いたいことを書き留めたとも言える位置です。

二ページ弱の文章ですが、そこで使われている単語を見てみると、「心の動揺」や「不安感」、「落胆感」、「焦り」、「イライラ」、「怒り」、「絶望感」、「疎外感」、「喪失感」……。高次脳機能障害の当事者の気持ちに寄り添う著者の姿が透けて見えてくるような気がしませんか。

高次脳機能障害者を支える家族はストレスを抱えると聞きます。しかし、その家族に対して著者は高次脳機能障害者本人のストレスを思いやることを忘れてはならないと示唆しているように読めるのです。

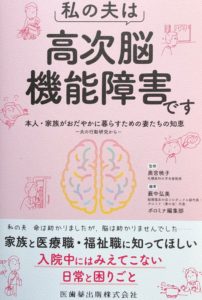

『私の夫は高次脳機能障害です』(医歯薬出版)

1992(平成4)年に札幌市で設立された家族会「脳損傷友の会コロボックル」の妻の会である「ポロミナ」が中心になって編集、執筆したのが本書です。本書の「はじめに」に《当事者に子どもをもつ場合と、当事者に夫をもつ場合で、家族の背負うものの質や量に違いがあることに気づきました》とあり、これが契機となって、妻の会(ポロミナ)の立ち上げになりました。

本書は全5章です。第1章は高次脳機能障害について東京慈恵会医科大学の渡邉修教授が解説。

第2章の「夫の受傷からずっと走り続けている妻たち」では4つの事例を紹介し、それぞれの妻の立場から紹介しています。事例の最後には関わった専門職(生活支援員や言語聴覚士)やお子さんの話などが掲載され、広がりのある内容になっています。

第3章は、当事者である夫の困りごとと家族の工夫や対応、その背景を記した「夫とおだやかに暮らす知恵 夫の行動記録から」です。日常生活に関することや人との関わりに関すること、社会とのつながりに関することなどをきめ細かく分類しています。ここでも専門職からのコメントを掲載されているので、理解が深まります。

さらに、就労・福祉・相談篇として、高次脳機能障害の家族が抱えることの多い問題に一問一答形式で助言しています。例えば、運転免許証の返納を本人が拒んでいる場合の対応や成年後見制度を受けるかどうか、申請した障害年金が非該当になった場合の対応など、具体的な困りごとに対して高次脳機能障害の家族を支える立場から丁寧に語られています。

第4章は、ケアをする人をケアすることの重要性が語られます。主な働き手である夫が高次脳機能障害になった場合、行動の変化に戸惑ったり経済的不安に直面したりします。外見から見えにくい障害ですので、それに伴うトラブルが生じることもあります。離婚や別居を選択する人もいます。いろいろなストレスを抱える妻をケアする存在が必要なのです。

第5章は、患者家族会の顧問をしている渡邉修・東京慈恵会医科大学教授や奥宮暁子・札幌医科大名誉教授、そしてこのサイトで紹介した『高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 日々コウジ中』の著者である柴本礼さんの寄稿です。長年関わってきた人たちならではの目配りある寄稿から、妻たちの置かれた状況などがより深く伝わってきます。